Wie erzielen Automobilhersteller einen Wettbewerbsvorteil durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz innerhalb der industriellen Produktion

Die Digitalisierung in der Automobilindustrie gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird als entscheidender Faktor für die Zukunft der Branche angesehen. Diese Arbeit untersucht, ob der Einsatz von Künstlicher Intelligenz einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil in der Wertschöpfungskette eines Automobilherstellers generieren kann.

Einleitung

Immer häufiger wird von den Auswirkungen des Digitalisierungs-Fortschrittes in der Automobilindustrie gesprochen (Exone, o.J.). Als wichtiger Faktor wird die Zukunft der Automobilbranche beachtet. Die Integration von automatisierten Prozessen, die Möglichkeiten und die Risiken, einen Trend zu verschlafen oder zu übersehen, werden als immer wichtiger angesehen (Winkelhake, 2017, S. 1 ff.). Folglich sind die technischen Entwicklungen in Bezug auf die Prozessoptimierung von entscheidender Bedeutung. Von Unternehmen wird erwartet, frühzeitig Trends zu erkennen, diese zu implementieren und auf Veränderungen flexibel zu reagieren (Winkelhake, 2017, S. 1). Die Aussicht auf höhere Gewinne sowie das Überleben als Notwendigkeit machen die Digitalisierung zu einer Top-Priorität für alle Firmen (Winkelhake, 2017, S. 1). Neben den oben genannten Zielen sehen viele Unternehmen in der Digitalisierung ein zusätzliches Potenzial zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, durch welche die Absatzchancen erhöht werden, sowie zur Erschließung neuer Märkte und zur Umsetzung von Produktinnovationen (Winkelhake, 2017, S. 1 ff.).

Aufgrund der sich verändernden Automobilbranche, wird die Zukunft der Arbeitswelt hinsichtlich neuer Stellen und einem breiteren Spektrum der Anforderungsbereiche angepasst. Es wird von Fachkräften erwartet, sich mit neuen Themengebieten vertraut zu machen, sich weiterzubilden und die Entwicklung der Digitalisierung zu adoptieren.

Der Digitalisierungsprozess der Automobilbranche wird jedoch nicht als eimaliges Projekt betrachtet, sondern als kontinuierlicher Transformationsprozess, der fortlaufend gepflegt und begutachtet werden muss.

Das Themengebiet dieser Arbeit befasst sich mit der Forschungsfragestellung, ob mittels Einsatzes von Künstlicher Intelligenz ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil in der Wertschöpfungskette eines Automobilherstellers generiert werden kann. Anhand von Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette, welche sich mit dem Themengebiet und der künstlichen Intelligenz befassen, wird aufgezeigt, ob und wie genau dies passiert. Damit der Auswirkungsgrad des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, die industrielle Produktion und Prozessoptimierungen deutlicher wird, werden die Themengebiete im zweiten Kapitel genauer erläutert.

Die im zweiten Kapitel gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen ein besseres Verständnis des Einflusses von künstlicher Intelligenz in Bezug auf die Produktion, die spezifisch auf den Automobilsektor gerichtet ist. Um die Forschungsfrage umfassend zu beantworten, konzentriert sich diese Arbeit auf die Automobilbranche. In Kapitel 3 wird die Automobilbranche und der Wandel, den sie durch die Umstellung von Benzin- und Dieselmotoren auf Elektrofahrzeuge erfährt, näher betrachtet. Die folgenden Unterkapitel verdeutlichen, welche Aufgaben die künstliche Intelligenz in der Automobilindustrie bereits übernimmt und welche sie in Zukunft übernehmen wird. Im dritten Kapitel wird abschließend geklärt, wo genau der Wettbewerbsvorteil innerhalb der industriellen Produktion generiert wird. Dabei wird auf die Frage eingegangen, welche Voraussetzungen für die Einführung von künstlicher Intelligenz vorhanden sein müssen und mit welchen möglichen Herausforderungen Automobilhersteller möglicherweise konfrontiert sind, wenn sie Systeme mit künstlicher Intelligenz in ihre Unternehmen integrieren. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse, die zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen, erläutert und festgehalten.

Der Stand der Forschung & die Relevanz der Arbeit

Um auf die Forschungsfrage eingehen zu können, werden im Voraus themenrelevante Begriffe erläutert, die eine Verständlichkeit über die Thematik erleichtern und Zusammenhänge verdeutlichen sollen.

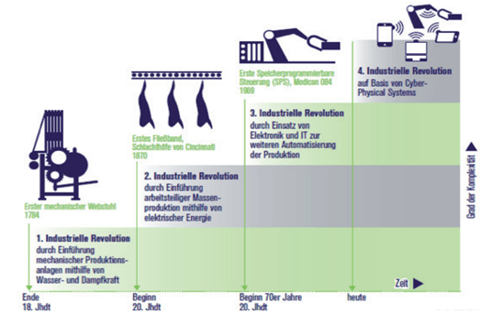

Abbildung 1 Die vier Stufen der Industriellen Revolution (Artischewski, S. 6, 2014)

Die vierte industrielle Revolution

Die Produktionsprozesse der früheren Zeit wiesen massive Defizite auf (Artischewski, S. 2, 2014). Der Begriff "Industrie 4.0" steht für die vierte industrielle Revolution, die als neue Ebene der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette des Produktlebenszyklus definiert, welche sich zunehmend nach den individualisierten Bedürfnissen des Kundenstammes richtet (Vaidya et al., 2018, S. 234). Die Industrie 4.0 ist ein sehr zukunftsorientiertes, aber realistisches Konzept, dass folgende Themengebiete wie: Das Internet der Dinge, das industrielle Internet, die intelligente und die cloudbasierte Fertigung vollumfänglich umfasst (Vaidya et al., 2018, S. 234). Die Industrie 4.0 thematisiert die Miteinbindung des Menschen in die Fertigungsprozesse, um eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen und sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentriert, sowie die Reduktion von verschwendeten Ressourcen (Vaidya et al., 2018, S. 234 ff.).

Der neue Digitalisierungsansatz und die intelligenten Fertigungsprozesse sind eine Notwendigkeit für die heutige Industrie (Vaidya et al., 2018, S. 233). Die Produktion von abgestimmten Systemen ist somit nur möglich, wenn die Märkte die nach dem "Push"-Konzept erzeugten Produktlinien akzeptieren. Diese Situation hat sich durch den Just-in-Time-Handel und die Notwendigkeit der Individualisierung radikal verändert, so dass die Verbraucher nur noch Waren kaufen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen, aufgrund der Tatsache, dass die Kundennachfrage dies zunehmend fordert (Artischewski, 2014, S. 2). Das erfordert eine Produktion, die global vernetzt ist und die sehr dynamisch und flexibel mit der nachgefragten Menge umgehen kann (Artischewski, 2014, S. 2).

Im Zusammenhang mit der vierten industriellen Revolution sind auch die globalen Strukturen von Bedeutung, in denen Unternehmen heute operieren. Viele Unternehmen haben Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert oder beziehen Teile von Zulieferern in verschiedenen Teilen des Globus. Diese Globalisierung muss Besonderheiten des jeweiligen Fertigungsstandorts berücksichtigen (Vasileva, 2014). Ein einheitliches IT-System, das an allen Unternehmensstandorten zur Verfügung steht, ist heute bereits Alltag in vielen Automobilunternehmen. Dies bedeutet für die Umsetzung von Systemen unter Verwendung künstlicher Intelligenz, dass diese an die Gegebenheiten an den jeweiligen Standorten angepasst werden müssen, aber auch, dass vielfältige Daten aus zahlreichen unterschiedlichen Umgebungen zur Verfügung stehen, um das KI-System anzulernen. Auch kann Entwicklung durch diese Vernetzung standortübergreifend erfolgen. Entwickler und Ingenieure können an unterschiedlichen Orten Daten einspeisen und zusammenarbeiten. Dies ist heute in vielen Automobilunternehmen Realität (Basileva et al., 2014). Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Entwicklung wie zum Beispiel KI-Simulationen können diese bereits geschaffenen Strukturen genutzt und weiterentwickelt werden.

Künstliche Intelligenz

Die künstliche Intelligenz wird als ein Teilbereich der Informatik definiert, der sich mit Ansätzen und der technologischen Entwicklung von Computersystemen befasst, die es Maschinen ermöglichen, ähnliche Handlungen auszuführen und Aufgaben zu lösen, die bei der Ausführung menschliche Intelligenz benötigen würden (Castro & New, 2016, S. 2). Im Zuge des technologischen Fortschrittes wird der Einsatz von KI zur Erkennung von Trends, zum Lernen aus Erfahrungen und zur Entdeckung innovativer Antworten auf neue Probleme immer weiter ausgebaut (Shabbir & Anwer, 2015, S. 6).

Die ersten Versuche, KI zu entwickeln, fanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts statt, beginnend mit handkodierter KI zum Zweck der Wissensakkumulation (Ahlborn, 2019, S. 7). Dabei wurden Expertensysteme mit logikorientierten oder funktionalen Programmiersprachen wie PROLOG und LISP entwickelt (Ahlborn, S. 7, 2019). Diese wissensbasierten Ansätze wurden in großen Ontologie-Projekten weiterverfolgt, die bis in die 2010er Jahre stark vorangetrieben wurden, insbesondere für bestimmte Anwendungsdomänen, für welche bestimmte Anwendungsbereiche stark kommerzialisiert wurden (Ahlborn, 2019, S. 7). Besonders maschinelles Lernen hat im letzten Jahrzehnt neue Maßstäbe gesetzt und diese wissensbasierten Ansätze aufgrund der Verfügbarkeit von Big Data, großen Rechenkapazitäten und modernen Algorithmen in den Schatten gestellt (Ahlborn, 2019, S. 7). Maschinen können wesentlich komplexer, besser und schnell rechnen, was sich Anhand des Schachbeispiels besonders verdeutlichen lässt (Hesler, 2014, S. 61). Es wird immer deutlicher, dass die Zukunft den Ansätzen gehört, die Daten- und wissensbasierte Ansätze kombinieren (Hesler, 2014, S. 61).

Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglichen. Die verbreitetsten Anwendungsfelder jedoch sind die Verarbeitung der natürlichen Sprache und Deep Learning (Alexander Thamm GmbH, 2020). Die Technologie-Entwicklung erlaubt es dem Computer, mittels Übermittlung von Daten und Erkennung von Mustern den Computer zu trainieren (Alexander Thamm GmbH, 2020).

Die künstliche Intelligenz soll nicht dazu verwendet werden, Aufgaben komplett zu automatisieren, sondern um computergesteuerte Aufgabenreihen, die eine große Menge an Datensäten beinhalten, konsistent und zuverlässig durchzuführen (Abdelkafi et al., 2019, S. 12). Trotzdem bleibt menschliche Intelligenz immer als Grundfaktor für die definitive Entscheidungsfindung.

Künstliche Intelligenz benötigt eine Vielzahl von Daten, um die Algorithmen, mit denen die Systeme betrieben werden, anzulernen (Alhorn, 2019, S. 7 f.). Je zuverlässiger, umfassender und einheitlicher diese Daten sind, desto besser funktionieren KI-Systeme. Der sinnvolle Einsatz von KI-Systemen hängt daher nicht zuletzt davon ab, inwiefern Daten zur Verfügung stehen, die so aufbereitet sind, dass sie von einer künstlichen Intelligenz genutzt werden können (Winkler et al., 2019).

Künstliche Intelligenz in der industriellen Produktion

Keine andere Branche ist so stark von künstlicher Intelligenz geprägt wie die Fertigungsindustrie, von intelligenter Wartung über Industrie 4.0 bis hin zur Mensch-Roboter-Kollaboration (CIO, 2020). Sie steckt noch in der Entwicklungsphase, wird aber laut den Verfassern des Berichtes bald jede Branche betreffen und miteinwirken.

Die Konvergenz von Sensoren, Simulation, Algorithmen, Cloud Computing und Analytik verändert die Wertschöpfungsketten in der Fertigung und lässt neue Geschäftsmodelle entstehen (Siemens Digital Industries Software, S. 3ff, 2020). Darüber hinaus treiben technologische Fortschritte wie beispielsweise das industrielle Internet der Dinge und cyber-physische Fertigungssysteme die Hersteller dazu, sich auf digitale Plattformlösungen zu konzentrieren (CIO, 2020). Um neue Geschäftsprozesse zu implementieren und bessere Ergebnisse zu erzielen, kombinieren sie zunehmend die physische Welt der Fertigung mit virtueller Planung und Simulation (CIO, 2020).

Während Automobilhersteller vom Prototyp zur Produktion übergehen, kann die Technologie der künstlichen Intelligenz im Fertigungsprozess eingesetzt werden, um eine "First Time"-Produktion zu ermöglichen (Siemens Digital Industries Software, 2020, S. 3). Dies gilt insbesondere für den aufstrebenden Bereich der additiven Fertigung von Fahrzeugteilen. Defekte, die durch suboptimale Scan-Strategien und Prozessparameter verursacht werden, können korrigiert werden, was zu einer deutlichen Verkürzung der Fehlererkennungszeit führen kann (Siemens Digital Industries Software, 2020, S. 3).

Künstliche Intelligenz definiert die Fähigkeit eines Systems, sich anzupassen und Probleme innerhalb definierter Systemgrenzen zu lösen, initiiert durch Trainings- und Lernprozesse (Ahlborn et al., 2019, S. 12). Die Automatisierung in der Automobilindustrie umfasst die Übersetzung, die Auftragsfertigung, den technischen Support, die robotergestützte Prozessautomatisierungen und konventionelle automatisch gesteuerte Prozesslinien, die jedoch keine Computeralgorithmen benötigen (Ahlborn et al., 2019, S. 13 ff.).

Die Intensität der Autonomie in industriellen Prozessabläufen spiegelt sich dann in der Anwendung von KI-Technologien wider. Ahlborn et al. (2019, S. 13 ff.) beschreibt den Grad der autonomen Handlungen bei Maschinen oder Prozessen in unterschiedlichen Anwendungsszenarien mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Grad an Autonomie. Der Grad der Autonomie wird durch die Komplexität der zu bewältigenden Momentan-Situationen sowie durch die Rolle der Interaktion des Menschen in der Situation bestimmt.

Intelligenz wird erfordert, um das System bis zu einem gewissen Grad an Autonomie zu entwickeln. Künstliche Intelligenz ist gut geeignet, diese Fähigkeiten bereitzustellen, da Intelligenz auf Erfahrungswerten basiert. Daher bietet künstliche Intelligenz die benötigten technologischen Grundmittel, um ein kontrollierbares Maß an Autonomie sicherzustellen und zu gewährleisten (Ahlborn et al., 2019, S. 15 ff.).

Methodisches Vorgehen

Künstliche Intelligenz wird die Prozesse in der Arbeitswelt grundlegend verändern. Unweigerlich stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Wirtschaft und die Unternehmen haben wird, denn die Industrie hat das Potenzial erkannt, das sich aus der Automatisierung von Prozessen und der Produktivität ergibt (PwC, 2018, S. 8). Daher wird die Thematik rund um den Einsatz von künstlicher Intelligenz zunehmend relevanter für die Wirtschaftlichkeit in der Herstellung für Großkonzerne (PwC, 2018, S. 8). Die Studie der PwC (2018, S. 7 ff.) zeigt auf, dass Produktverbesserungen, die durch die künstliche Intelligenz generiert wird, weitreichende Auswirkungen auf das BIP und die Wettbewerbsvorteile haben wird.

Durch Analyse von Literatur und statistischen Auswertungen wird in einem ersten Schritt der gegenwärtige Stand des Einsatzes von KI bei Automobilunternehmen beleuchtet und abgeleitet, welche Probleme beim Einsatz von Systemen mit künstlicher Intelligenz zu erwarten sind. Dabei soll die Frage beantwortet werden, ob der erwartete Nutzen durch KI in der Automobilindustrie eine möglicherweise aufwendige und kostenintensive Umstellung rechtfertigt. Unter anderem spielt der wichtige Aspekt eine Rolle, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Diese Frage wird durch eine Beschreibung marktführender Technologien und der technologischen Entwicklung beantwortet, sowohl in der Branche als auch in der Forschung. Daraufhin geht die Arbeit auf die Möglichkeiten ein, wie Automobilhersteller durch den Einsatz von KI von der Fertigung bis zur Vermarktung eine Effizienzsteigerung erzielen können. Im Schlussteil gibt die Arbeit einen Ausblick und eine Handlungsempfehlung für den Einsatz von KI.

Forschungsfrage (Fragestellung) und Arbeitsfragen

In dieser Arbeit soll eruiert werden, ob durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Automobilbranche einen Wettbewerbsvorteil generiert werden kann. Da Großkonzerne verstärkt auf die Automatisierung der Produktion setzen, soll die Forschungsfrage spezifiziert werden. Es soll dabei verdeutlicht werden, welche Wettbewerbsvorteile durch den Einsatz von KI ermöglicht werden und welche Herausforderungen bei der Umstellung auf KI-Systeme zu bewältigen sind.

Durch die Spezifizierung der Fragestellung wird folgende Hypothese aufgestellt: Wenn KI dazu beiträgt, einen Mehrwert für die Branche herzustellen, dann können Automobilhersteller Kosten einsparen und sich besser auf die Kundenbedürfnisse fokussieren.

Zugrundeliegende theoretische Überlegungen

Mittels Literaturrecherche wird gezielt auf die These und die Forschungsfrage eingegangen. Der aktuelle Stand der Forschung über die künstliche Intelligenz entwickelt sich konstant weiter und ist bereits fortgeschritten. Das Gleiche lässt sich über die Entwicklung und den Nutzen von künstlicher Intelligenz in der Automobilindustrie schlussfolgern. Vorhandene Daten und Forschungsberichte zur Thematik werden beschrieben, Schritt für Schritt analysiert und schließlich anhand von Fakten bewertet, gewichtet und beurteilt. Durch die Einordnung und Bewertung von Zusammenhängen oder Widersprüchen ist es möglich, relevante Hinweise für neue Erkenntnisse zu erhalten. Die wichtigste Forschungsmethode ist die Deduktiv. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, neue Fakten zu sammeln, sondern logische Schlussfolgerungen zu treffen und diese einer Handlungsempfehlung einzuordnen.

Eine Literaturübersicht soll zunächst darstellen, welchen Stellenwert Künstliche Intelligenz in der Fertigung derzeit für Automobilhersteller überhaupt einnimmt, und welche zukünftigen Entwicklungen mittel- und langfristig erwartet werden. Dies soll eine Einordnung des Themas künstliche Intelligenz in den heute vorhandenen Kontext schaffen und darstellen, welche zukünftigen Ziele Automobilhersteller durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz möglicherweise verfolgen und welche Herausforderungen dies impliziert.

Stichworte wie Smart Manufacturing und Industry 4.0 sind heute längst Realität und werden in Zukunft wahrscheinlich noch umfassender eingesetzt. Eine wesentliche Rolle bei Smart Manufacturing Prozessen spielt das maschinelle Lernen (vgl. Aditya 2019 S. 27). Künstliche Intelligenz wird in der Automobilbranche in verschiedenen Bereichen und zu verschiedenen Zwecken eingesetzt. Für jeden dieser Bereiche gelten unterschiedliche Erfolgskriterien und Anforderungen. Die drei Bereiche, die im Folgenden untersucht werden, sind Fertigung, Entwicklung und Qualitätssicherung.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Fertigung

Industrie 4.0 hat längst in die Automobilbranche Einzug gehalten. Eine Studie unter der Leitung von Terry Hayhoe aus dem Jahr 2019 untersucht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Entscheidungsfindung, in Produktionssystemen, in der nachhaltigen Fertigung und in sektorübergreifenden Netzwerken von Mehrfachlieferketten (vgl. Hayhoe et al., 2019, S. 2).

Die Studie bezieht ihre Daten aus Arbeiten von verschiedenen Marktforschungsinstituten wie Deloitte oder Statista und Fakultäten wie der Universität Aachen. Die Studie schätzt, dass Faktoren wie maschinelles Lernen oder die Verwendung von Smartphone-Apps bis zum Jahr 2030 eine bedeutende Rolle für die Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie spielen. Dies führe, so die Autoren, vermutlich zu einem Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz in der Automobilindustrie (vgl. Hayhoe et al., 2019, S.2).

Eine Studie unter der Leitung von Martin Hofmann aus dem Jahr 2017 beleuchtet den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Automobilindustrie über verschiedene Punkte der Wertschöpfungskette hinweg, von der Entwicklung über Beschaffung und Logistik bis hin zu Produktion, Marketing und Vertrieb. Ein wichtiges Stichwort bei letzterem ist der „Connected Customer“, der mittels digitalen Systems mit seinem Auto verbunden ist. Der Artikel geht auf die Frage ein, inwieweit Künstliche Intelligenz diese Systeme effizienter und nicht zuletzt auch kundenfokussierter macht.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Entwicklung

Eine schwedische Studie aus dem Jahr 2001 unter der Leitung von Jan Bosch (2001, S..) stellt die Nutzung Künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens in der Automobilindustrie in den Vordergrund. In der Big Data Ära, so die Studie, liegt eine bisher ungesehene Fülle an Daten und Informationen vor, die für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen genutzt werden können. Die Studie stellt fest, dass die grösste Herausforderung für Unternehmen, was den Einsatz von Künstlicher Intelligenz angeht, nicht in der Entwicklung von Prototypen liegt, sondern im Schritt vom Prototyp zum Einsatz des Modells in der Produktion (Bosch et al., 2020, S. 1). So gut wie jedes Unternehmen nutze derzeit Prototypen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Die etwa zwölf Fallbeispiele, die in der Studie untersucht wurden, zeigen als Hauptschwierigkeiten bei der Überführung zur Produktionsqualität die folgenden Faktoren: Qualität der Daten, Designmethoden und Prozesse, Leistung von Modellen sowie Einhaltung von Bestimmungen.

In der Entwicklung neuer Fahrkonzepte und Fahrzeuge nehmen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen heute eine Schlüsselrolle ein (vgl. Aditya 2019, S. 13). Ein Studienprojekt der Universität Dubai aus dem Jahr 2019 (Aditya 2019) kommt zu dem Schluss, dass Künstliche Intelligenz maschinelles Lernen in selbstfahrenden Fahrzeugen, und damit einhergehende Algorithmen ein „massives Potenzial“ zeigen, das in der Automobilindustrie entwickelt wird. Ausserdem verbessere und optimiere KI den Workflow in der Fertigung.

Ein Artikel von Paola Tubaro und Antonio Casilli aus dem Jahr 2019 widmet sich der künstlichen Intelligenz an sich und der Rolle, die sie für zukünftige Entwicklungen in der Automobilindustrie spielen kann. Die Autoren prägen den Ausdruck „Micro Work“, Mikroarbeit“: sie zeigen auf, dass die Entwicklung Künstlicher Intelligenz ein sehr arbeitsintensiver Vorgang ist, der eine Vielzahl von Mitarbeitern erfordert, die zwar keine hohe Qualifikation, jedoch ein hohes Mass an Sorgfalt benötigen, um Daten einzugeben, zu markieren, zu korrigieren und zu sortieren, damit intelligente Lösungen richtig trainiert und getestet werden können.

Demgegenüber steht der Bedarf an Mitarbeitern, die das Wissen und die Ausbildung besitzen, um diese Systeme zu kontrollieren und zu bedienen, oder im Bedarfsfall auch zu entwickeln. Da dies die Gegebenheiten und Strukturen in Automobilunternehmen häufig sprengt, ist die Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern häufig eine der wichtigsten Hürden für den Einsatz von KI-Systemen (Winkler et al., 2019).

Im Falle der Automobilindustrie beleuchten die Autoren Tubaro und Casilli die Rolle der Mikroarbeit bei der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge, sowie auch in der Lieferkette, in der zunehmend neue Player und Tech-Unternehmen eine Rolle spielen, verglichen mit traditionellen industriellen Unternehmen. Die Autoren knüpfen den Erfolg und das Gelingen des Einsatzes Künstlicher Intelligenz und die Weiterentwicklung von maschinellem Lernen an die strukturelle Einbindung dieser Mikroarbeitsprozesse (Tubaro et al., 2019).

Künstliche Intelligenz in der Qualitätssicherung

Durch den Einsatz von Maschinellem Lernen wird der Herstellungsprozess unterstützt, indem produzierte Güter auf mögliche Fehler und Schäden kontrolliert werden (Ahlborn et al., 2019, S. 17 ff.). Zusätzlich können aufwändige Qualitätsprüfungen erleichtert werden, wenn diese Tätigkeit nicht durch Mitarbeiter, sondern automatisch ausgeführt wird (Ahlborn et al., 2019, S. 17 ff.). Ein weiterer Vorteil durch den Einsatz automatischer Systeme ist die Auswertung einer grossen Datenmenge in sehr kurzer Zeit, die, würden sie von menschlichen Mitarbeitern durchgeführt, einen grossen Aufwand an Ressourcen und Arbeitszeit bedeuten würden, um ähnliche Effizienz zu erreichen. Teilweise müssen Prozessschritte trotzdem von Inspektoren kontrolliert werden, jedoch kann durch eine Trainingsphase des Machine Learning-Algorithmus schätzungsweise 80 Prozent der Fehler ausgeschlossen werden, was bereits zu einer massiven Optimierung beiträgt (Ahlborn et al., 2019, S. 17 ff.).

Einsatz von Künstlicher Intelligenz mit Praxisbeispielen

In diesem Kapitel geht die Arbeit auf den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Automobilindustrie ein. Dabei interessieren sowohl qualitative Aspekte – wo und in welchen Bereichen wird KI eingesetzt, welche Firmen haben Systeme entwickelt und setzen diese ein – als auch quantitative Aspekte: Welchen Stellenwert nehmen KI-Systeme gegenwärtig in der Automobilindustrie ein und gibt es eine Tendenz zu einer Ausweitung des Einsatzes oder stagniert dieser eher? Um diese Fragen zu beleuchten, werden die Daten aus neueren Studien analysiert. Insbesondere stützt sich die Analyse auf eine 2019 vom US-amerikanischen Forschungsinstitut Capgemini (Winkler et al., 2019) durchgeführte Erhebung von Daten aus der Automobilbranche zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Die Autoren der Studie untersuchten sowohl den unternehmensweiten „skalierten“ Einsatz von künstlicher Intelligenz als auch Pilotprojekte, Entwicklungsprojekte und sporadischen oder spezifischen Einsatz von künstlicher Intelligenz in einzelnen Systemen innerhalb des Unternehmens (Winkler et al. 2019, S. 2).

Praxisbeispiele für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Automobilindustrie

Das US-Forschungsinstitut Capgemini hat eine Studie zum Einsatz von KI in der Automobilindustrie veröffentlicht. Diese Studie nimmt eine Bestandsaufnahme des Einsatzes von KI in der Automobilbranche vor und spricht Empfehlungen hinsichtlich der Erfolgsfaktoren aus (Winkler et al., 2019, S. 2).

In der Lieferkette spielt KI zunehmend eine Rolle. Die Capgemini-Studie beschreibt in diesem Zusammenhang das standardisierte Kommunikationsprojekt von VW mit seinen Zulieferern (Winkler et al., 2019, S. 9). Das Projekt sollte die Beschaffung für Rohmaterialien und Produkte unterstützen. Skoda hingegen setzt eine autonome Drohne ein, um den tatsächlichen Lagerbestand in seinem tschechischen Werk in Mladá Boleslav automatisch aufzuzeichnen. Die Daten werden dreimal täglich erfasst und in der Logistikabteilung von Skoda verarbeitet (Winkler et al, 2010, S. 2).

Als Beispiel für den Einsatz von KI in der Automobilentwicklung führen Winkler et al. (2019) das „Dreamcatcher“ System an, welches von General Motors verwendet wird. Das System hat ein Prototyp für einen Sicherheitsgurt erstellt, der 40% leichter und 20% stärker war als das originale Design aus acht Komponenten. Auch in virtuellen Simulationen komme KI zum Einsatz. Ein vom Unternehmen Continental entwickeltes Programm ist beispielsweise in der Lage, 5.000 Meilen Testdaten pro Stunde zu generieren. Auf herkömmlichem, physischem Wege würde die Generation einer solchen Datenmenge 20 Tage dauern (Winkler et al, 2010, S. 9).

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Fertigung und Entwicklung hat neue Prozesse in der Automobilindustrie begründet. Diese Prozesse sind in der Identifizierung von Risiken, in der Beschaffung und Lieferkette, in Fahrzeugen integrierte vorausschauende Wartung („predictive maintenance“, Winkler et al., 2019, S. 9) vorhanden. Auch in der Bestellung und im Verkauf von Autos hat der Einsatz von automatisierten Systemen und künstlicher Intelligenz Einzug gehalten (Winkler et al., 2019, S. 9).

In der Lieferkette hat Audi ein KI-System für die Qualitätssicherung entwickelt, das mittels einer Bilderkennungssoftware bereits in gelieferten Metallteilen feine Risse feststellt (Winkler et al., 2019, S. 9). Die künstliche Intelligenz analysiert mehrere Millionen Bilder zur Feststellung von feinen Rissen.

Im Vertrieb hat Volkswagen ein System entwickelt, das aus einem virtuellen Showroom besteht, welches Kunden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Virtueller Realität beraten und die Bedürfnisse und Vorlieben von Kunden verstehen kann, um diese für die zukünftige Entwicklung zu nutzen. Des Weiteren setzt Volkswagen ein KI-System ein, um in seinem 120 Länder umfassenden Vertriebsnetz Wachstumsprognosen und kontextbasierte Informationen zu ermitteln. Dieses System soll den Vertrieb in der Planung der Strategie in den jeweiligen Ländern unterstützen (Winkler et al., 2019, S. 9).

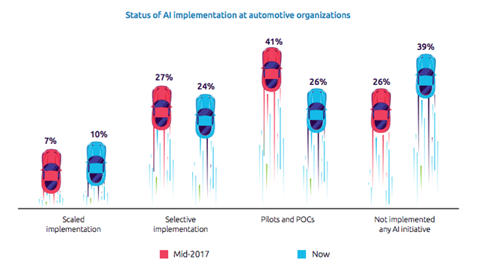

Stellenwert und Trend des Einsatzes von KI in der Automobilindustrie

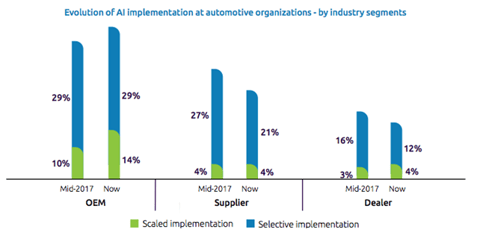

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Einsatzes von KI-Systemen in der Automobilbranche von Mitte 2017 bis Anfang 2019.

Abbildung 2: Die Anzahl der Automobilunternehmen, die KI im grösseren Massstab einsetzen, hat sich nur unbedeutend verändert. Quelle: Capgemini Research Institute, in: Winkler et al, 2019, S. 4

Aus der Grafik geht hervor, dass ein skalierter Einsatz im Jahr 2019 bei 10% verglichen mit 7% im Jahr 2017 der analysierten Automobilhersteller zum Einsatz kommt. Unter einem skalierten Einsatz verstehen die Autoren der Studie einen fortlaufenden Einsatz von KI an allen Standorten des Unternehmens und im vollen Ausmass. Der Anteil der Unternehmen, die eine selektive Implementierung und Pilotprojekte unter Einsatz von künstlicher Intelligenz vornehmen, ist mit 24% (2019) gegenüber 27% (2017) beziehungsweise 26% (2019) gegenüber 41% (2017) zwar höher, jedoch ist ein rückläufiger Trend festzustellen. Im Jahr 2019 setzen deutlich weniger Unternehmen selektive Systeme mit künstlicher Intelligenz ein oder betreiben Pilotprojekte unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz als noch 2017. Die Unternehmen, die keine KI-Systeme einsetzen, sind mit 39% im Jahr 2019 deutlich mehr verglichen mit 26% im Jahr 2017.

Festzuhalten bleibt, dass der Anteil der Unternehmen mit einer skalierten Implementierung von KI-Systemen von 2017 bis Anfang 2019 um drei Prozent gestiegen ist, auch wenn die Unternehmen, in denen unternehmensweit KI-Systeme implementiert sind, mit 10% (2019) noch marginal ist.

Die Studie geht auch auf die Gründe für den geringen Stellenwert von KI-Systemen in der Autoindustrie ein. Es seien, so die Autoren, noch zahlreiche Hürden zu überwinden, die dem übergreifenden Einsatz von KI im Wege stehen. Allen voran seien veraltete Computersysteme zu nennen, die nicht vernetzungsfähig sind. Diese Systeme erschweren eine Integration mit KI-Systemen 38% der Unternehmen geben dies laut der Capgemini-Studie als Grund für den fehlenden Einsatz von KI-Systemen an (Winkler et al., 2019, S. 5).

Auch das Fehlen oder die Unzuverlässigkeit von Daten spielt laut er Studie eine grosse Rolle, ebenso die Unsicherheit beim Nachweis eines Gewinns für das Unternehmen aus Pilotprojekten. Dies sei bei 45 % der Unternehmen ein Grund, so die Studie, dass der Schritt vom Pilotprojekt zur unternehmensweiten Implementierung nicht erfolgt oder gelingt.

Insgesamt ist der Anzahl der Unternehmen, die künstliche Intelligenz nicht einsetzen, der Capgemini-Studie zufolge gestiegen. Dieser Trend beziehe sich vor allem auf kleinere Unternehmen unterhalb der Umsatzmarke von 10 Mrd USD im Jahr (Winkler et al., 2019, S. 5). Oberhalb dieser Marke seien es nur 19% der Unternehmen, die keine KI-Systeme einsetzen (Winkler et al., 2019, S. 5). Bei den grossen Playern der Branche spielt künstliche Intelligenz also im Umkehrschluss bei 81% eine Rolle, unabhängig von der Art und dem Grad des Einsatzes – insgesamt ein Trend also, der nicht von der Hand zu weisen ist.

Die Schlussfolgerung der Capgemini-Studie bezüglich dieser Zahlen lautet, dass Unternehmen seit 2017 weniger auf die Entwicklung und Pilotprojekte mit KI-Systemen fokussiert seien, sondern sich auf die Auswahl und Skalierung wirksamer Systeme konzentrieren. Auch habe sich die ursprüngliche Attraktivität von KI vielfach als schwieriger umzusetzen dargestellt als anfänglich angenommen, da die Systeme nicht auf den Einsatz neuer Technologie ausgerichtet seien und die Mitarbeiter nicht die entsprechenden Kenntnisse mitbringen.

Interessant ist ausserdem die Frage, in welchem Teil der Automobilproduktion von der Fertigung bis zur Vermarktung KI-Systeme am häufigsten eingesetzt werden. Zum einen in geografischer Hinsicht. Hier sind laut der Capgemini-Studie von 2019 Automobilhersteller aus den USA, Grossbritannien und Deutschland führend (Winkler et al., 2019, S. 6).

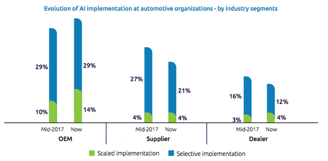

Die folgende Grafik gibt darüber Aufschluss, dass KI-Systeme vor allem in der Entwicklung und nur zu einer geringeren Grade in der Lieferkette und im Vertrieb zum Einsatz kommen. 43 Prozent der OEM-Betriebe setzen im Jahr 2019 KI-Systeme ein, 14% davon skaliert, also unternehmensübergreifend. Bei den Zulieferern bleibt der Anteil der Unternehmen, der unternehmensweit KI-Systeme einsetzt, mit 4% gleich, insgesamt war der Einsatz von 2017 bis 2019 jedoch rückläufig, mit 27% bzw. 21%. Im Vertrieb gab es von 2017 bis 2019 einen leichten Anstieg des unternehmensübergreifenden Einsatzes von 3% auf 4%, der selektive Einsatz von künstlicher Intelligenz ist jedoch auch hier rückläufig mit 16% im Jahr 2017 verglichen mit 12% im Jahr 2019. Auch diese Zahlen bestätigen, dass Unternehmen beim Einsatz von KI auf Schwierigkeiten bei der Einführung und Umsetzung von KI-Systemen stossen, die im Rahmen dieser Arbeit analysiert werden sollen.

Abbildung 3: Entwicklung von KI-Implementierung in Automobilunternehmen nach Industriesegment. Quelle: Capgemini Forschungsinstitut in: Winkler et al, 2019, S. 6

Ein weiterer interessanter Gesichtspunkt angesichts der Schwierigkeiten und Herausforderungen für Unternehmen beim Einsatz von KI-Systemen, die oben dargestellt sind, ist die mögliche Auslagerung solcher Prozesse, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. Gemäss der Capgemini-Studie investieren Automobilunternehmen in Startups, um deren Fähigkeiten zu nutzen, ohne die eigenen Systeme umzustellen oder Mitarbeiter zu schulen, und um dadurch Wissenslücken zu schliessen. Laut Capgemini werden diese Investitionen in erster Linie im Bereich Fahrer- und Passagiererfahrung eingesetzt, aber auch im Bereich Mobilitätsdienste. Der Bereich Informationstechnologie nimmt einen kleineren Teil der Investitionen in solche Startups ein. Insgesamt waren die Investitionen, die von Automobilherstellern in Startups für KI-Systeme für die Automobilindustrie getätigt wurden, die höchsten von sämtlich getätigten Investitionen (Winkler et al., 2019, S. 10). Der Grund für diese hohen Investitionen kann sein, dass die Entwicklung und Umsetzung von KI-Systemen nicht zu den traditionellen Kernkompetenzen von Automobilherstellern gehört, und es möglicherweise wirtschaftlicher für diese Unternehmen ist, den Bedarf an diesen Systemen daher einzukaufen, statt die eigenen Strukturen umzustellen (Winkler et al., 2019, S. 10). Dieser Trend lässt sich sowohl bei den Automobilherstellern selbst als auch bei Zulieferfirmen feststellen.

Die Vorteile, die diese Auslagerung bietet, können abgesehen vom Kosten-/Nutzenfaktor auch in der Schnelligkeit der Entwicklung liegen, mit der ein natives Technologie-Startup besser Schritt halten kann als ein Automobilkonzern mit anderen Kernkompetenzen. Traditionelle Einstellungen, so Winkler in der Capgemini-Studie (Winkler et al, 2019) und unflexible Prozesse seien eine Schranke für KI in der gesamten Branche. Die Steifheit und Inflexibilität in Strukturen und Richtlinien bei den Automobilherstellern, seien die grössten Hindernisse für KI in der Automobilindustrie.

Erwartete Ergebnisse

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Wettbewerbsvorteil, der für Automobilunternehmen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz entsteht. Wettbewerbsvorteile können in verschiedensten Bereichen generiert werden. In dieser Arbeit jedoch wird spezifisch untersucht, ob ein Wettbewerbsvorteil durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der industriellen Produktion gelingt. Dabei werden die Produktionsprozesse von der Lieferkette über die Fertigung bis zum Vertrieb beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf Fertigung und Entwicklung liegt.

Hochkomplexe Prozesse waren schon immer ein Bestandteil der Fahrzeugbranche, sei es durch die Herstellung von Elektromotoren oder die Innenverkabelung des Fahrzeuges. Durch eine zunehmende Komplexität werden Fachkräfte in der Produktion durch computergesteuerte Hilfsmittel unterstützt. Nichtsdestotrotz verlangt die Branche nach neuen Verfahren und Methoden, um eine Effizienzsteigerung zu gewährleisten. Besonders, weil angesichts der zunehmenden Digitalisierung des Fahrzeuginnenraums immer mehr Technik zum Einsatz kommt. Die Entwicklung dieser Technik schreitet schnell voran und wird fortlaufend verbessert, wodurch für die Hersteller ein hoher Innovationsdruck besteht. Um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können, müssen Automobilhersteller ihre Prozesse entsprechend anpassen. Systeme mit künstlicher Intelligenz werden bei über 80 Prozent der grossen Automobilunternehmen eingesetzt. Folglich liegt ein Potenzial in der Anwendung von künstlicher Intelligenz vor, welches durch genaueres erarbeiten der Thematik aufgezeigt wird. Man könnte sogar von einem Anwendungsdruck sprechen, der von Automobilherstellern eine Strategie für den Einsatz von künstlicher Intelligenz nahezu erfordert. Dabei stehen betriebswirtschaftliche und personalwirtschaftliche Hürden und Überlegungen und damit wirtschaftliches Abwägen und die Erstellung einer langfristigen Strategie im Vordergrund, um die Vorteile von künstlicher Intelligenz zu nutzen, ohne zu hohe Kosten und Ressourcenaufwand zu riskieren, was möglicherweise die Rentabilität gefährden könnte.

Die Frage ist also nicht ob, sondern wie Unternehmen in der Automobilindustrie die Umstellung auf Systeme mit künstlicher Intelligenz bewältigen. Dabei stossen Unternehmen, wie Studien wie etwa von Capgemini zeigen, nicht selten an ihre Kapazitätsgrenzen, was IT-Systeme oder Wissensbildung bei den Mitarbeitern angeht. Daher spielen bei der Umsetzung von KI-Systemen in Automobilunternehmen Kosten- und Nutzenfaktoren eine Rolle, da häufig sowohl Computersysteme als auch Kenntnisse des Personals eine Grenze für den Einsatz dieser Systeme darstellen. Die Arbeit geht daher auch auf die Frage ein, wie eine sinnvolle, möglicherweise schrittweise, Umstellung erfolgen kann. Denkbar ist der Einsatz in zunächst wenigen konkreten Bereichen, die schrittweise auf weitere Bereiche ausgewählt werden. Anforderungen an Mitarbeiter, Schulungen und Wissensvermittlung, Entwicklung und Hardware werden beleuchtet.

Als weiterer Gesichtspunkt soll herausgearbeitet werden, ob Automobilunternehmen ihre Kapazitäten zur Umsetzung von KI-Systemen insbesondere kurz- und mittelfristig tatsächlich selbst ausbauen sollten, oder ob sie auf eine Auslagerung dieser Aktivitäten zurückgreifen sollten.

Arbeits- und Zeitplan

Grobgliederun

Einleitung

Theoretische Grundlagen

Wettbewerbsvorteile

Künstliche Intelligenz

Industrie 4.0

Cyberpsychische Systeme

Die 5 Automatisierungsstufen

Stand der Forschung

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der industriellen Produktion

Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz anhand von Praxisbeispielen

Methodisches Vorgehen

Interpretation der Ergebnisse

Relevanz von Künstlicher Intelligenz für Automobilhersteller

Handlungsempfehlung

Fazit

Abbildungsverzeichnis

Literaturverzeichnis

Anhang

Literaturverzeichnis

Abdelkafi. N, Döbel. I, & Drzewiecki. D, (2014.). Künstliche Intelligenz im Unternehmenskontext

Abgerufen 11. April 2021, von https://www.imw.fraunhofer.de/content/dam/moez/de/documents/Working_Paper/190830_214_KI_in_Unternehmen_final_FM_%C3%B6ffentlich.pdf

PwC (2018). Auswirkungen der Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschland

Abgerufen 11. April 2021, von https://www.pwc.de/de/business-analytics/sizing-the-price-final-juni-2018.pdf

Aditya, M. (2019): A Report on AI and Machine Learning in Automotive Industries. Dubai Interna-tional Acaxemic City, Dubai, U.A.E.

Artischewski, V. F. (2014). Industrie 4.0 – Die vierte Industrielle Revolution. 9.

Artischewski—Industrie 4.0 – Die vierte Industrielle Revolution.pdf. (o. J.). Abgerufen 6. April 2021, von https://www.dgq.de/wp-content/uploads/2014/03/Industrie4_0.pdf

ArXiv Fulltext PDF. (o. J.). Abgerufen 6. April 2021, von https://arxiv.org/pdf/1804.01396.pdf

Bosch, Jan, Holmstrm Olson, Helena, Crnkovic, Ivica (2020=: Engineering AI Systems: A Research Agenda. arXiv:2001.07522v2 [cs.LG] 3 Jun 2020

Castro, D., & New, J. (o. J.). The Promise of Artificial Intelligence.

Castro und New—The Promise of Artificial Intelligence.pdf. (o. J.). Abgerufen 6. April 2021, von https://www2.datainnovation.org/2016-promise-of-ai.pdf

Pulini, G., Worm, M. (2020). From chip to city: exploring AI’s influence on the future of autonomous mobility. Abgerufen 6. April 2021, von https://www.plm.automation.siemens.com/global/de/resource/autonomous-mobility/83309

Digitalisierung in der Automobilindustrie – Trends & Zukunft. (o.J). Abgerufen 5. April 2021, von https://www.exone.de/ratgeber/digitalisierung-automobilindustrie/

Digitalisierung in der Automobilindustrie – Trends & Zukunft. (o.J.). Abgerufen 5. April 2021, von https://www.exone.de/ratgeber/digitalisierung-automobilindustrie/

DiSano, J. (2007). Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspec-tives Abgerufen 7. April 2021, von https://www.un.org/esa/sustdev/publications/industrial_development/full_report.pdf

Hayhoe, Terry, Ivana Podhorska, Anna Siekelova, and Vojtech Stehel (2019). “Sustainable Manufac-turing in Industry 4.0: Cross-Sector Networks of Multiple Supply Chains, Cyber-Physical Production Systems, and AI-driven Decision-Making,” Journal of Self-Governance and Management Economics 7(2): 31–36. doi:10.22381/JSME7220195

Heßler, M. (2014). DIE HALLE 54 BEI VOLKSWAGEN UND DIE GRENZEN DER AUTOMATISIERUNG. 21.

Heßler—DIE HALLE 54 BEI VOLKSWAGEN UND DIE GRENZEN DER AU.pdf. (o. J.). Abgerufen 10. April 2021, von https://www.zeitgeschichte-digital.de/doks/frontdoor/deliver/index/docId/1495/file/ZF_1_2014_56_76_Hessler.pdf

KI in der Fertigung: Wie Künstliche Intelligenz die industrielle Produktion revolutioniert. (o. J.). Abgerufen 8. April 2021, von https://www.cio.de/a/wie-kuenstliche-intelligenz-die-industrielle-produktion-revolutioniert,3625947

Kononenko, I. (2001). Machine learning for medical diagnosis: History, state of the art and perspec-tive. Artificial Intelligence in Medicine, 23(1), 89–109. https://doi.org/10.1016/S0933-3657(01)00077-X

Mohajan, H. (2019). The First Industrial Revolution: Creation of a New Global Human Era.

Abgerufen 7. April 2021, von https://www.researchgate.net/profile/Haradhan-Mohajan/publication/336675822_The_First_Industrial_Revolution_Creation_of_a_New_Global_Human_Era/links/5dabedf8299bf111d4bf45c3/The-First-Industrial-Revolution-Creation-of-a-New-Global-Human-Era.pdf

ResearchGate Link. (o. J.). Abgerufen 7. April 2021, von https://www.researchgate.net/publication/336675822_The_First_Industrial_Revolution_Creation_of_a_New_Global_Human_Era

ScienceDirect Full Text PDF. (o. J.). Abgerufen 7. April 2021, von https://pdf.sciencedirectassets.com/271219/1-s2.0-S0933365700X00486/1-s2.0-S093336570100077X/main.pdf?X

Shabbir, J., & Anwer, T. (2018). Artificial Intelligence and its Role in Near Future. arXiv:1804.01396 [cs]. http://arxiv.org/abs/1804.01396

Technologieszenario „Künstliche Intelligenz in der Industrie 4.0“. (o. J.).

Technologieszenario „Künstliche Intelligenz in der.pdf. (o. J.). Abgerufen 8. April 2021, von https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/KI-industrie-40.pdf?__blob=publicationFile&v=10

Tubaro, Paola, Casilli, Antonio (2019): Micro-work, articifial intelligence and the automotive indus-try. Journal of Industrial and Business Economics = Economia e politica industriale, Spring-er, 2019, pp.1-13. ff10.1007/s40812-019-00121-1ff. ffhal-02148979f

Whitepaper_ KI in Automotive_Alexander Thamm.pdf. (o. J.). Abgerufen 6. April 2021, von https://mail.alexanderthamm.com/hubfs/Whitepaper%20%5Bdeutsch%5D/Whitepaper_%20KI%20in%20Automotive_Alexander%20Thamm.pdf?utm_campaign=Automotive&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9UFteE_BffpqVNuxzuIzbIOTa7dwg-X-sobtsXBPgydBV0Yr015x2cwNFfR8pFka8YugXpPneVGIZYg7FI_ljqbMOmow&_hsmi=115981585&utm_content=115981585&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=8b801984-211f-4404-8ad7-e6c5336a311c%7C6154a7b2-c85f-4e5a-983e-91d1f5f419cf

Winkelhake, U. (2017). Die digitale Transformation der Automobilindustrie. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54935-3

Winkelhake—2017—Die digitale Transformation der Automobilindustrie.pdf. Abgerufen 5. April 2021, von https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-54935-3.pdf

Winkler, Markus, Thieullent, Anne-Laure, Khadikar, Amol, Tolido, Ron, Finck, Ingo, Buvat, Jerome, Shah, Hiral (2019): Accelerating automotive's AI transformation: How driving AI enter-prise-wide can turbo-charge organizational value. Capgemini research Institute.